暑いときに涼んだり、踊りで使ったりと日本人には親しみのある扇子。その扇子のなかには、茶道用扇子と呼ばれる種類があるのをご存じでしたか?本記事では、茶扇子の意味や使い方などについて解説します。

茶扇子(茶道用扇子・ちゃせんす)の意味とは?

茶扇子(ちゃせんす)とは、茶道具の1つでお茶席で使う扇子のことを指します。茶道用扇子、茶扇とも。

茶扇子は、自分と相手の間に結界を張るために使用されます。結界とは、もともと仏教用語で僧侶の秩序を保つために一定の区域を区切ることを意味します。お茶席で自分の前に茶扇子を置くことは、相手への敬意の表れなのです。

茶扇子(茶道用扇子・ちゃせんす)と一般的な扇子の違い

あくまでも、茶扇子はお茶席用の扇子であり、一般的な扇子とは用途が異なります。

開いたり、仰いだりするような使い方はせず、閉じた状態で使います。また、茶扇子は一般的な扇子よりも少しサイズが小さめです。

茶扇子(茶道用扇子・ちゃせんす)の選び方・サイズについて

茶扇子は、裏千家・表千家といった流派や男性・女性でサイズが異なります。

扇子のサイズは寸(すん)で測ります。1寸は約3cmです。裏千家と表千家の茶扇子のサイズは下記のとおりです。

| 男性 | 女性 | |

| 裏千家 | 6寸(約18cm) | 5寸(約15cm) |

| 表千家 | 6.5寸(約19.5cm) | 6.5寸(約19.5cm) |

(※大きさはすべて、1寸=3cmで計算)

裏千家

裏千家では、男性と女性で茶扇子の大きさが異なります。男性は6寸(約18cm)、女性は5寸(約15cm)の茶扇子を使います。

表千家

表千家では、男女とも同じ大きさの茶扇子を使います。茶扇子の大きさは6.5寸(約19.5cm)です。昔は女性だけ少し小さな6寸(約18cm)の茶扇子を使っていたようですが、今は男女とも同じ大きさが主流です。

茶扇子の色について

ちなみに茶扇子にはさまざまな絵柄や色のものがあります。絵柄については特に決まりはないといわれています。干支の動物や季節の花など様々なデザインがあるので、好きな絵柄を選びましょう。

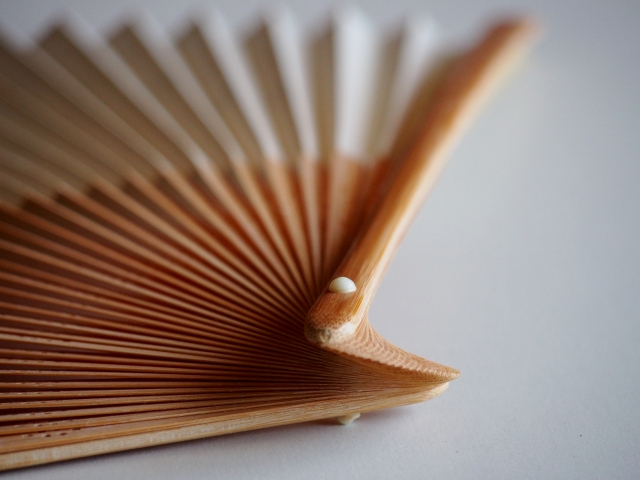

また、茶扇子は閉じた状態で使うことがほとんどです。そのため、閉じた状態で置いたときに一番目立つ「親骨」というメインの骨組み選びも重要です。

この親骨の色にも種類があり、主に「白竹」でできた茶扇子、漆などで塗られた「黒塗り」の茶扇子があります。黒塗りのほうが格式高い印象があり、どちらかというと玄人向けともいわれています。どちらの色にするか迷ったら、自分の流派の先生に聞いてみましょう。

お茶席での茶扇子(茶道用扇子・ちゃせんす)の使い方

お茶席での茶扇子の使い方は、流派によって少し違いがあります。ここでは基本的な使い方を解説します。まず自分の前に茶扇子を置きます。

・人に挨拶するとき

・茶道具を拝見するとき(茶碗や茶杓、棗など)

置き方としては、茶扇子は閉じたまま目の前に横向きに、茶扇子の持ち手が右側にくるように置きましょう。正座した自分の膝の少し前に横向きに茶扇子を置き、その状態で膝の前に両手をついて相手に挨拶します。

流派によっては、畳に茶扇子を置かずに右手に持ったまま挨拶することもあります。また、正客と次客以降でも茶扇子の置き方が少し変わります。

茶扇子の差し方

茶扇子は、茶室の外など使わないときは帯の中に差しておきます。差す部分には特に決まりはないといわれていますが、着物と帯揚げの間、もしくは帯と帯揚げの間が良いとされます。裏千家では左側に差します。帯への差し方も流派によって異なるため、ご自身の流派については先生などにご確認ください。

まとめ

茶扇子は、茶席の場で相手に敬意を表す非常に大切な茶道具の1つです。本記事を参考に、ぜひ茶扇子を使ってより良いお茶席の時間をお楽しみください。

山年園で販売している茶道具について

山年園でも「茶筅(ちゃせん)」を販売中。

一つひとつ丁寧に作られたこの茶筅は、見た目が美しいのはもちろん、手になじみきれいにお茶を点てられるように設計されています。伝統工芸品を使って点てるお茶の時間は、きっと格別なものになるでしょう。

| 商品名 | 茶筅 百本立 |

| 商品区分 | 茶道具 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 老舗のお茶屋が実店舗でも愛用している茶筅です。 ご自宅用、ギフト用、どちらにも最適です(^-^) |

| その他の茶筅 | ■茶筅 百本立 3,200円はコチラ ■茶筅 野立用 2,900円はコチラ ※全て、税込・送料無料! |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- 【薬草茶の種類一覧】ハーブティーとの違いや注意すべき副作用について解説! - 2025年7月13日

- 「つまみあご」とは?焼きあごとの違いやミネラルなど豊富な栄養成分について - 2025年7月12日

- べにふうき緑茶とは?味や副作用についても【メチル化カテキンたっぷり】 - 2025年7月9日

山年園でお買い物

山年園でお買い物