戦国時代、織田信長や豊臣秀吉をはじめとする戦国武将たちにとって、茶の湯(お茶会)は憧れであり重要な社交の場でもありました。

そのお茶会を開催するにあたって、必要不可欠な存在がお茶のプロフェッショナルである「茶頭」。そのなかでも、特に有名な3人を「天下三宗匠」とよびます。

天下三宗匠(てんかさんそうしょう)とは?

天下三宗匠とは、千利休(せんのりきゅう)・今井宗久(いまいそうきゅう)・津田宗及(つだそうきゅう)の三人の茶人のことです。読み方は「てんかさんそうしょう」。

千利休・今井宗久・津田宗及は3人とも大阪・堺の茶人で、織田信長と豊臣秀吉に仕えた茶頭(さどう)でした。茶頭とは、将軍や大名などに使えた茶人のことで、主君である将軍や大名などが開催したお茶会のほぼすべてを取り仕切っていました。

織田信長や豊臣秀吉などが活躍していた時代の茶の湯は、さまざまな交渉を行ったり権力を見せて牽制したりする政治的な意味合いを強くもっていました。特に織田信長は「御茶湯御政道(おちゃのゆごせいどう)」という政策を打ち立てており、実際にお茶会で全国から集めた茶器を披露して力を誇示したり、許可なしに部下がお茶会を開くことを禁じたりしました。

このように、政治的な面で重要なお茶会で、茶道具の準備や管理、当日にお茶を点てる役割などを任されていた中心人物が、天下三宗匠である3人だったといわれています。

茶の湯とは何か?

そもそも、茶の湯とはお茶会のことを指します。亭主が客を呼び、お茶室で抹茶やお菓子、お食事などをふるまいます。

茶の湯は、お茶をただ楽しむだけではなく、亭主が選んであしらえた花や掛け軸、茶碗などを拝見したり、伝統的な作法があったりと、総合的な美しさを感じるものです。すでにできたお茶を運ばずに、あえて客前で亭主がお茶を点ててみせます。そこには、集まってくれた客を楽しませたいという「おもてなしの心」が強く根付いています。

天下三宗匠その1:千利休(せんのりきゅう)

千利休(せんのりきゅう)は、現代における茶の湯(茶道)の基礎を築いた重要な人物です。

織田信長や豊臣秀吉に茶頭として仕え、茶人として大きな功績を残しました。また、師匠である武野紹鴎(たけのじょうおう)からわび茶を学んで最終的に確立させたことでも知られています。

千利休が確立させたわび茶や茶の湯は、千利休の没後に彼のひ孫たちによって、表千家(おもてせんけ)・裏千家(うらせんけ)・武者小路千家(むしゃのこうじせんけ)、いわゆる三千家(さんせんけ)とよばれる流派として受け継がれました。

三千家は、何百種類もあるといわれる茶道の流派のなかでも特に有名であり、今でも多くの教室が全国各地に存在しています。

天下三宗匠その2:今井宗久(いまいそうきゅう)

今井宗久(いまいそうきゅう)は、大阪の堺の豪商(商人)です。生まれは奈良県といわれており、商人としての修行をするために大阪の堺に出てきたといわれています。今井は武野紹鴎から茶の湯を学び、さらに武野の娘と結婚し、娘婿にもなりました。

天下三宗匠その3:津田宗及(つだそうきゅう)

津田宗及(つだそうきゅう/そうぎゅう)は、大阪・堺の豪商「天王寺屋」に生まれました。父親は津田宗達(つだそうたつ)で、武野紹鴎から茶の湯を学び、さらに多くの茶器も所有していました。津田宗達が武野紹鴎から学んだ茶の湯を、息子である宗及にも教えたといわれています。

天下三宗匠の師匠:武野紹鴎(たけのじょうおう)について

天下三宗匠の3人は、同じ人物から茶の湯を学びました。その人物が武野紹鴎(たけのじょうおう)です。

村田珠光から武野紹鴎へ引き継がれた「わび茶」

武野は、わび茶を生み出した茶人「村田珠光(むらたじゅこう)」の孫弟子となり、わび茶の発展に大きく貢献しました。

村田は室町時代の茶人です。それまで茶の湯は、中国から伝来した唐物(からもの)などを使い、華美で豪華なものでした。広い茶室に華やかな道具や花などを飾り、豪華な着物を身に纏って楽しむスタイルだったといわれています。

しかし村田は、質素にこそ本当の美や趣があると考え、無駄を削いだシンプルな茶の湯のスタイルを生み出しました。小さな茶室で質素な茶道具などを用いてお茶を楽しむこのスタイルは、わび茶(侘び茶)とよばれます。

そしてわび茶は、武野紹鴎から千利休へ

村田が生み出したわび茶を、さらに発展させたのが孫弟子の武野です。さらに、武野の弟子であった千利休はわび茶を大成させた人物でもあります。

わび茶を作り出した当初は、草庵茶室(そうあんちゃしつ)とよばれる茶室様式がありました。草庵茶室は、四畳半と一般的な茶室よりもはるかに小さく、また壁も土壁などで装飾がなく非常にシンプルでした。千利休は、これをさらに小さい二畳半にしました。この極狭の茶室は待庵(たいあん)とよばれ、京都の妙喜庵(みょうきあん)に現存しています。大変貴重な茶室で国宝にも指定されています。

山年園で販売している抹茶について

天下三宗匠をはじめ、先人たちが築いてきた茶の湯文化は、現在も多くの人たちを魅了しています。より良い茶の湯の時間を楽しむためにも、味わい深い抹茶は欠かせません。

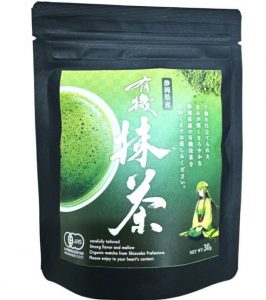

山年園では、バラエティに富んだ抹茶を販売しています。『有機八女抹茶』は、福岡県の八女(やめ)で栽培された、濃厚な甘みが特徴の抹茶。『有機抹茶』は静岡県産の最高級の茶葉を使った抹茶です。

どちらも、抹茶として飲むのはもちろん、お菓子作りやお料理などにも幅広くお使いいただけます。ぜひご家庭でご賞味ください。

有機八女抹茶

| 商品名 | 有機抹茶 |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 30g |

| 原材料名 | 有機緑茶(福岡県産) |

| 賞味期限 | 製造日より約4ヶ月 |

| 保存方法 | 高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 |

| 使用上の注意 | 抹茶は鮮度が大切です。開封後はお早めにお飲みください。 |

| 加工者 | 株式会社 吉田園 福岡県八女市黒木町本分1159-5 |

| 販売者 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 有機栽培の茶葉をしようしております。本格的な味をお楽しみください。 老舗のお茶屋がこだわり抜いた抹茶を是非ご賞味ください(^-^)/ |

有機抹茶

| 商品名 | 有機抹茶 |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 30g |

| 原材料名 | 有機抹茶 |

| 原産地 | 日本産 静岡県 |

| 使用方法 | お茶、ケーキ、お菓子作りなど、様々な用途で扱えます。 少量でも抹茶の風味・香りが強いので、少しづつ使用することをおススメします。 |

| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |

| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |

| 賞味期限 | 製造日より約7ヶ月 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 老舗のお茶屋が自信を持ってオススメする最高級なお抹茶です(^-^) |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- うじひかり(宇治ひかり)とは|濃厚な甘みと深い緑色で抹茶に適したお茶の品種 - 2025年5月25日

- 蔵出し茶とはどんなお茶?徳川家康も好んだ秋に味わえるまろやかな熟成茶 - 2025年5月22日

- 蜜焼き芋(蜜芋)とは何か?美味しい作り方・レシピを解説【オーブンやトースターで簡単に】 - 2025年5月19日

山年園でお買い物

山年園でお買い物