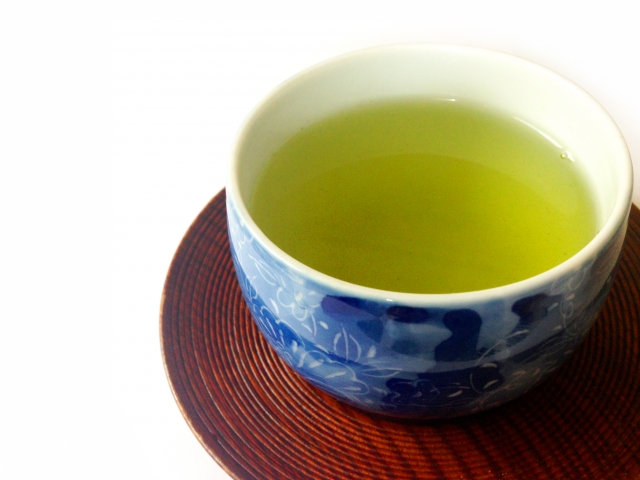

いまや、私たちが日常的に飲んでいるお茶の代表格といえば、煎茶です。煎茶は昔から一般的に飲まれていたわけではなく、庶民に普及させた人物がいました。彼は売茶翁という愛称で知られています。

本記事では、「売茶翁(ばいさおう)」を解説します。

売茶翁(ばいさおう)とよばれた高遊外(こうゆうがい)とは?

高遊外は佐賀県出身で、江戸時代中期の僧侶です。読み方は「こうゆうがい」です。本名は柴山元昭といい、高遊外に改名したのは70歳を前にした頃といわれていますが、高遊外の名のほうがよく知られています。

高遊外は僧侶でありながら、茶人でもありました。茶人としての彼は、「売茶翁(ばいさおう)」とよばれたことで有名です。意味は、文字通り「お茶を売る翁(おきな)」のこと。

もともとは僧侶が本職でしたが、のちに僧侶を辞めて京都に移り住み、お茶を売り始めました。この頃の年齢は61歳だったといわれており、そのため翁とよばれたと思われます。彼はまず京都の東山に通仙亭(つうせんてい)という茶店を構え、さらに京都周辺のいろいろな場所に出向いて、移動販売形式でお茶を売っていたとされています。

お茶を売っていたときのポイントは、お客さんを選ばず、ときには無料でもお茶を提供していたこと。当時はまだ上流階級のものだった貴重なお茶を、庶民も気軽に楽しめるようにしたのです。売茶翁はこの活動により煎茶を普及させ、さらに煎茶道という様式まで生み出しました。

煎茶道について詳しくは後述します。

売茶翁(ばいさおう)の名言について

売茶翁である高遊外の残した有名な言葉が、下記です。

「百鎰」とは多額のお金を表す表現です。鎰(いつ)は20両なので、百鎰は2,000両となり、今の日本円に換算すると億単位になります。反対に半文銭(はんもんせん)は、数十円などごくわずかな金額です。

つまり意訳すると、「お茶の代金は何億円でも何十円でもいくらでもOKです。 無料で飲んでも構いません。無料より安くはできません」のような意味になります。

江戸時代当時のお茶は、武士など上流階級の人々だけが飲めた貴重なものでした。そのお茶をユーモアあふれる言葉で売って歩き、庶民に普及させた売茶翁。この言葉からも、彼のユニークで自由な精神性が伝わります。

ちなみに、そもそも高遊外は漢文にも明るく、多くの有名な和歌や漢詩を残した人物としても知られています。

売茶翁(ばいさおう)の生涯

高遊外の誕生から晩年までの概略を、簡単にご紹介します。

| 西暦 | |

| 1675年 | 佐賀蓮池(はすいけ)支藩の藩医の三男として生まれる |

| 1686年 | 龍津寺(佐賀市)に出家する |

| 1696年 | 萬寿寺(仙台市)に修行に出る |

| 1707年 | 長崎に渡り、煎茶の知識を得る |

| 1731年 | 僧侶を辞め、京都に移る |

| 1735年 | 京都市の東山に通仙亭(つうせんてい)を構え、お茶を売り始める |

| 1763年 | 京都で死去 |

このようにみると、売茶翁はたった11歳で出家したことがわかります。

また京都に移ったあとは、亡くなるまでずっと京都に住み続けました。亡くなる数年前にはお茶を売ることを辞め、長年愛用してきた茶道具もすべて焼き払ったのも有名なエピソードです。

売茶翁(ばいさおう)と伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)の関係について

売茶翁を語るのに欠かせない人物が、伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)でしょう。売茶翁と伊藤若冲の間には、深い交流があったといわれています。

伊藤若冲とは、江戸時代中期の日本画家です。鶏や花などを描いた花鳥画を得意とし、その緻密な描写や大胆な構図、鮮やかな色使いは唯一無二で、今も多くのファンを魅了し続けています。

伊藤若冲は、高遊外の型にはまらない生き方に感銘を受け、高遊外の肖像画を何枚も描いたといわれています。ほとんど人物画を描かなかったといわれる若冲が、何枚も肖像画を描いたことから、若冲がいかに高遊外を慕っていたかがわかります。反対に高遊外も、伊藤若冲の斬新な絵の才能を評価し、応援していたようです。

高遊外が、伊藤若冲の絵を見て送った言葉に「丹青活手妙通神」があります。丹青(たんせい)とは色彩や絵画を意味し、「丹青活手妙通神」は、「(伊藤若冲の)絵は、もはや神の領域に達している」のような意味になります。

売茶翁(ばいさおう)が作り出した煎茶道とは

売茶翁である高遊外は、煎茶道というまったく新しいお茶の作法を生み出しました。そのため、「煎茶道の祖」ともよばれます。

煎茶道は、茶碗で抹茶を点てる「抹茶道(茶の湯)」に対し、急須で煎茶や抹茶を抽出して楽しむお茶の作法です。それまでの茶道の常識を外れた、斬新な作法といえます。

煎茶道と抹茶道の違い

煎茶道と対になるのが抹茶道です。抹茶道のなかにもいくつか流派がありますが、どれも独自の型があり、使う茶道具や着物、お茶会の作法、茶室など、細かくルールが決められています。またわび茶(侘茶)という言葉もあるように、わびさびの精神を大切にしていることが多いです。

対して煎茶道は、道具や作法など細かく決められているものはなく、基本的には自由にお茶を淹れて楽しみます。肩ひじ張らずにカジュアルに楽しめるのが煎茶道といえるでしょう。

煎茶道で大切にしていること(精神性)

煎茶道で大切にされているのは、自由で風通しの良い精神です。

それまでの抹茶道は、決められた型のなかでルールを守り、高級な抹茶を楽しむものでした。お茶会も、参加できるのは上流階級の人のみで、武士同士の権力を誇示するなど政治的な場でもありました。

一方の煎茶道は、型やルールにはまらない、自由きままな方法でお茶を楽しむもの。道具も茶碗や茶筅など専門的な茶道具ではなく、身近にある急須などを使います。庶民も皆お茶を楽しむことを重視し、お茶を飲みながら意見交換したり談笑したりする場であったようです。

山年園で販売する煎茶について

売茶翁が世に広めた煎茶道の、お茶を気楽に楽しむ精神性は、今の私たちが日常的にお茶を楽しむことにつながっているのかもしれません。

山年園では、さまざまな煎茶を取り扱っています。さわやかな香り、程良い甘み・苦みが調和しており、ホットでもアイスでも美味しく飲んでいただけます。自由な精神を重んじた売茶翁に思いをはせて、ぜひ美味しい煎茶をお楽しみください。

煎茶 朝比奈

| 商品名 | 煎茶 |

| 商品区分 | 飲料 |

| 内容量 | 100g |

| 原材料名 | 茶 |

| 保存方法 | 高温・多湿を避け移り香にご注意ください。 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 当店でも非常に人気な日本茶です(^-^)/ |

やぶ北茶

| 商品名 | 煎茶 やぶ北茶 |

| 商品区分 | 飲料 |

| 内容量 | 【一袋あたり】100g(5g×20パック) |

| 原材料名 | 茶葉 |

| 原産地 | 静岡県 |

| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |

| 保存方法 | 常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。 |

| 賞味期限 | 製造日より約12ヶ月 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 老舗のお茶屋が販売する煎茶です。 他店のお茶と比べてみてください(^-^) |

揖宿 頴娃茶

| 商品名 | 煎茶 |

| 商品区分 | 飲料 |

| 内容量 | 100g |

| 原材料名 | 茶 |

| 保存方法 | 高温・多湿を避け移り香にご注意ください。 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 当店でも非常に人気な日本茶です(^-^)/ |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- 抹茶の旬(新茶)の時期はいつ?季節ごとの美味しい楽しみ方も紹介 - 2026年1月30日

- 炉開き(ろびらき)とは?いつ行われる?冬の始まりをつげるお祝いの茶事 - 2026年1月29日

- 山ごぼう(山牛蒡/菊牛蒡)の漬物の作り方|味噌漬けや醤油漬けに - 2026年1月28日

山年園でお買い物

山年園でお買い物