茶の湯のスタイルには、「書院の茶」と「草庵の茶」という2つの種類があります。2つは同じ茶の湯の様式でありながら、まったく異なる特徴をもっています。本記事では、書院(しょいん)の茶をご紹介します。

書院(しょいん)の茶とは?

書院(しょいん)の茶とは、書院造(しょいんづくり)の茶室で行われる茶の湯(お茶会)のことです。室町時代に、中国から伝わってきた文化とされており、中国の茶道具や掛け軸など、いわゆる「唐物」が使われていました。

書院造と書院茶室(書院風茶室)について

書院造とは、座敷に床・棚・付書院(つけしょいん)などが付いた部屋です。書院造の茶室は書院茶室(書院風茶室)とよばれます。

書院造は室町時代に誕生した建築様式で、もともとは武士が接客するための客間として作られました。座敷(畳を敷き詰めた部屋)に、床の間や付書院、違棚(ちがいだな)などが設けられています。付書院(つけしょいん)とは床の間の脇にある開口部で、棚板がついていて上にモノを置くことができます。違棚とは、2枚の棚板を段違いに取り付けたような形状をしている棚のことをいいます。

このように、書院造には唐物などを飾るスペースがあることからも、華やかな空間で贅沢にお茶を楽しむ様式であったのが伺えます。

茶の湯の歴史と成り立ち

そもそも茶の湯はどのように日本に広まったのでしょうか。

まず、お茶が中国から日本に伝わってきたのは平安時代の805年といわれています。この年、弘法大師の空海が唐からお茶の種子を持ち帰り、日本に植えました。

そのあと一度は衰退したお茶文化でしたが、鎌倉時代に栄西(えいさい/ようさい)という禅僧が宗からお茶の種子を再び日本に持ち帰り植えたことで、流れが変わります。栄西はお茶の育て方や効果を説く専門書を執筆し、日本でもお茶文化が普及し始めます。

そして、室町時代になると書院の茶が始まりました。武士が住む家などに書院造の茶室が作られるようになり、豪華なお茶会が開かれていたようです。

書院の茶は、次第に「草庵の茶」という新しいスタイルに移行します。草庵の茶は別名「わび茶」ともよばれ、茶人・村田珠光(むらたじゅこう)によって生み出されました。これが現在の茶の湯の原型になったともいわれます。

そのあと、草庵の茶(わび茶)は安土桃山時代に千利休によって確立されました。これが日本における茶の湯確立までの流れです。

書院の茶と草庵(そうあん)の茶の違い

先に述べたように、茶の湯のスタイルには書院の茶と草庵の茶の2つがあります。

書院造の茶室(書院茶室)で行われ、華美な道具などが使われる書院の茶に対して、草庵の茶は小さくシンプルな草庵茶室(そうあんちゃしつ)で行われ、装飾はほとんどなく使う道具も質素です。

草庵の茶は、別名わび茶ともよばれます。わび茶について次に解説します。

草庵の茶=わび茶について

わび茶(草庵の茶)とは、茶の湯の様式の1つで村田珠光によって生み出されました。

茶の湯で主流だった書院の茶では、唐物などきらびやかで豪華な道具や着物、茶室などが使われていました。

村田が大切にしたわび茶の基礎は、質素なモノに趣や美を見いだすことでした。草庵茶室は土壁や竹など質素な素材で作られており、部屋も狭いです。この最低限の空間で飾り気のない道具でお茶を楽しみ、おもてなしを大切にすることこそ、村田が目指した茶の湯のスタイルといえます。

村田が生み出したわび茶は、孫弟子の武野紹鴎(たけのじょうおう)、さらに武野の弟子の千利休に受け継がれ、最終的に千利休が確立させたといわれています。

山年園で販売している抹茶について

書院の茶から草庵の茶へ、茶の湯のスタイルは変化してきました。どちらのスタイルでも大切にされたお茶を使ったおもてなしの心は、現代まで連綿と受け継がれています。

山年園では、茶の湯ではもちろんご自宅でもお楽しみいただける香り高い抹茶を取り揃えております。程良い苦みとまろやかな甘みは、そのまま抹茶として点てるだけではなく、お菓子作りや料理の味付けにもおすすめです。

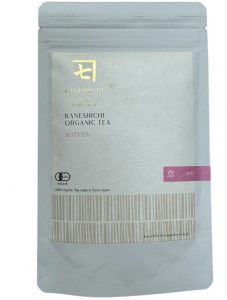

恵

| 商品名 | 有機抹茶 |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 50g |

| 原材料名 | 有機抹茶(国産) |

| 賞味期限 | 製造日より約6ヶ月 |

| 保存方法 | 高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 |

| 使用上の注意 | 抹茶は鮮度が大切です。開封後はお早めにお飲みください。 |

| 加工者 | 株式会社 カネ七 畠山製茶 京都市伏見区向島橋詰町786 |

| 販売者 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 程よい苦味が、焼き菓子などのスイーツやラテにマッチします。 老舗のお茶屋がこだわり抜いた抹茶を是非ご賞味ください(^-^)/ |

抹茶 さみどり

| 商品名 | 抹茶 さみどり |

| 商品区分 | 食品・飲料 |

| 内容量 | 2g×12P |

| 原材料名 | 抹茶(国産) |

| 原産地 | 日本産 |

| 使用方法 | |

| 使用上の注意 | 開封後はお早めに召し上がりください。 |

| 保存方法 | 冷暗所に保存してください |

| 賞味期限 | 製造日より約5ヶ月 |

| 販売事業者名 | 有限会社山年園 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-34-1 |

| 店長の一言 | 老舗のお茶屋が自信を持ってオススメする最高級なお抹茶です(^-^) |

最新記事 by 塩原大輝(しおばらたいき) (全て見る)

- 青いラテってどんな味?ブルーラテ(バタフライピーラテ)の作り方を解説! - 2025年8月13日

- いたや貝(イタヤ貝)とホタテの違いとは?美味しい食べ方やレシピについて - 2025年8月9日

- 静岡の和紅茶とは何か?ほんのり優しい香りと繊細な味わいが魅力! - 2025年8月8日

山年園でお買い物

山年園でお買い物