お茶の雑学

お茶の雑学「書院の茶」と「草庵の茶」の違いは?書院茶室で行われる貴族たちの嗜み

茶の湯のスタイルには、「書院の茶」と「草庵の茶」という2つの種類があります。2つは同じ茶の湯の様式でありながら、まったく異なる特徴をもっています。 本記事では、書院(しょいん)の茶をご紹介します。 書院(しょいん)の茶とは? ...

お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の品種

お茶の品種 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の産地

お茶の産地 おすすめ商品

おすすめ商品 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶にまつわる人

お茶にまつわる人 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の雑学

お茶の雑学 お茶の産地

お茶の産地1950年創業

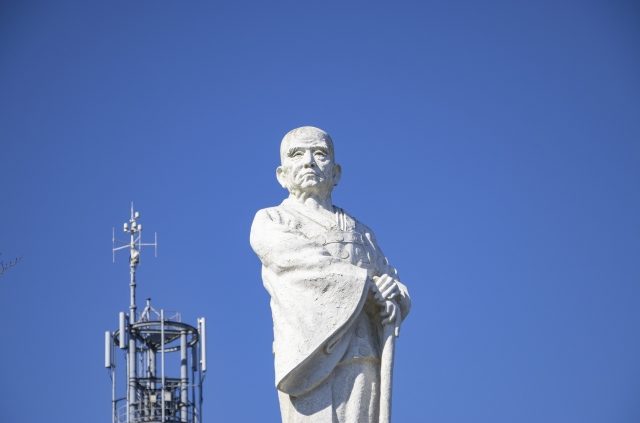

山年園は巣鴨とげぬき地蔵通りで参拝のお客様にご愛顧頂いております。

巣鴨のお茶屋さん山年園は、巣鴨とげぬき地蔵通り門前仲見世にあり、

七十年余りの間、参拝のお客様にご愛顧頂いております。

巣鴨でおばあちゃんの味覚で鍛えられ、選びぬかれた

「こだわりのお茶」「健康茶・健康食品」「おやつ・お茶うけ」を販売しております。

ゆったりとした巣鴨の雰囲気、下町の良さを添えて、皆様のお茶の間に届けさせていただければ幸いです。